A Avalanche Studios descreve Generation Zero (Steam / PlayStation 4 / Xbox One) como um “fantástico” game cooperativo onde você pode visitar uma Suécia dos anos 80 enquanto combate robôs gigantes com os seus amigos. A descrição dele não poderia ser mais contrária em relação a minha própria visão do jogo: jogá-lo dessa maneira – por mais estranho que possa soar – é fazer um desserviço ao game.

Muitos jogos ultimamente tem se inserido ou interagido com o que eu tendo a chamar de a “economia do apocalipse”. Mundos distópicos, devastados por alguma praga ou pela ameaça nuclear constante, e transformados para o bem prazer do jogador em um playground. Dentre esses cabem Fallout 4 (e por extensão Fallout 76), Far Cry: New Dawn, e muitos outros jogos que não tendem a refletir sobre o que causou aquela destruição. A destruição é apenas o meio; ela embeleza o cenário e dá a motivação — por meio de seus bizarros seres — para o jogador evoluir na história. Você não reflete sobre as suas ações, nem se você está contribuindo para o status quo daquele mundo ou não; você simplesmente age. Generation Zero ainda tem um pouco disso, mas ele me traz também a mesma sensação que poucos jogos – como Signal from Tolva, Spintires: Mudrunner e The Long Dark – trazem: a solidão constante.

Eu comecei a minha jornada dentro de uma pequena cabana; a única coisa que cortava o silêncio era o som do chacoalhar dos galhos das árvores. Nenhuma trilha sonora me dava direção, ou me qualificava como algum ser enigmático que poderia ser o tal o “escolhido”. Eu era apenas eu. Vasculhei a casa por qualquer tipo de mantimento, algo que me ajudasse na jornada. Uma roupa que me protegia de disparos mais fortes, fogos de artifício, e um rádio foi o que eu encontrei. Era o suficiente por ora.

Assim que saí da casa me deparei com um lago, ou um mar; não me lembro ao certo pois minha visão foi imediatamente direcionada para luzes ao fundo: um carro de polícia, uma chance de encontrar alguma munição, ou uma arma para me defender de possíveis ameaças. Dentro dele estavam uma pistola, mais munição, e um kit de primeiros socorros. Junto a eles, uma nota que dizia para todos os sobreviventes se conglomerarem em uma das cidades próximas. Pensei, portanto, que era um sinal de vida.

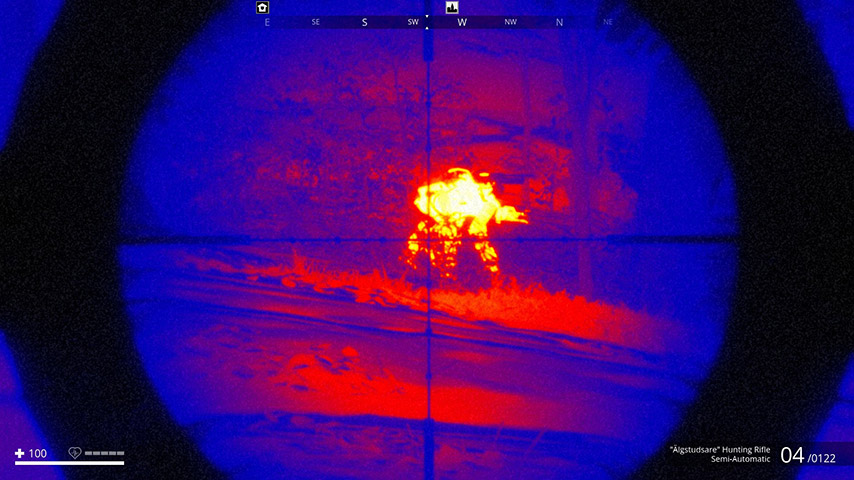

Eu sabia que cedo ou tarde eu iria enfrentar robôs — o nome do jogo já deixava claro, as imagens, tudo. O que ele não deixa claro é a intensidade – ou melhor, o misto de agonia entre o desconhecido e a possível vitória.

Ainda no meu caminho para essa cidade foi quando me deparei com o meu primeiro inimigo: um robô que tinha as características de um lobo, sempre à espreita da sua próxima presa. Pensei: “É um shooter, é só atirar e eu saio vitorioso”. Assim que o primeiro disparo ecoou, o robô alertou outros, e ainda mais outros. Segundos depois me vi rodeado de um exército de inimigos. Joguei fogos de artifício para despistá-los, escondi-me na floresta, usei meu kit de primeiros socorros e esperei a poeira abaixar antes de seguir em frente. Não senti que saí vitorioso, que eu tinha ganho alguma experiência (apesar do jogo um ícone dizendo que a minha proficiência aumentou e que eu estava prestes a “subir de nível” e obter alguma perk inútil, como redução de tempo de recarregamento de uma arma). Não era questão de vitória — era de sobrevivência.

Essa sobrevivência não era motivada por sliders de comida, necessidade de dormir, mas pela tenebrosa possibilidade de que, dentro daquele mundo vazio, eu era possivelmente o último humano que ainda estava de pé, o único que não sucumbiu às máquinas, que estava em busca de um propósito – seja ele qual for. Se era para ser assim, queria que a minha história fosse marcada, não pela pura violência, mas pela tentativa de usar meu tempo para catalogar o máximo daquela região, registrar o que restara das pessoas que se foram sem deixar vestígios, das cartas que foram escritas às pressas na esperança de que alguém as lesse e encontrasse alguma valia ou até mesmo um leve conforto dentro de um mundo tão sombrio.

Generation Zero não concordava com o meu papel de antropólogo; era contrário ao conceito pelo qual ele foi concebido, o de simplesmente se “divertir” com amigos enquanto destrói robôs. Jogava na minha cara que eu não peguei todo o “loot” de uma área, que faltava só um item para completá-la, como se eu fosse um acumulador de rádios, ou de alguma quinquilharia que era jogada na minha frente. Eram as entranhas do modo coop sendo colocadas à minha frente, um mecanismo existente para que todos os jogadores não sofressem com a escassez de itens e também para equilibrar possíveis táticas.

Tentei desativar todos os ícones, mas o jogo não permitia. “Isso é um playground, divirta-se”, foi como interpretei a resposta aos meus desejos. Mas eu não queria fazer daquilo — desse jogo, dessa história na qual fui introduzido — um playground. Não havia nada a ser ganho a não ser patéticos níveis, uma arma melhor, avançar um pouco para um local novo e fazer as mesmas ações de sempre: matar, matar, e matar um pouco mais.

É onde vejo, e honestamente acredito, que Generation Zero sofreu uma certa crise de identidade durante o seu desenvolvimento. Ele não tem o loop de gameplay que um jogo cooperativo tende a oferecer (fases curtas, abundância de itens, quests a rodo e um mundo vivo repleto de inimigos). Ele é opressivo, solitário por natureza; ele pede uma dedicação aos detalhes, ele não evoca uma trilha emocionante — ele simplesmente existe, como o meu personagem existe trancafiado naquelas ilhas.

É como se a Avalanche Studios tivesse medo de não cair nessa “economia do apocalipse”, que é transformar sofrimento em diversão; mas o próprio mercado, que tanto dita as tendências do que deve ou não fazer sucesso (a não ser que você seja um desenvolvedor independente, que na atual conjuntura do caos que está o Steam e outras plataformas de distribuição acaba dependente de financiamento coletivo para mesmo tentar ideias “fora da caixa”), não permite isso. Se é para criar um mundo tão vasto quanto o de Generation Zero, é para se ter diversão – e unicamente diversão.

É um complexo paradoxo a se desenrolar, ainda mais considerando que no ano passado tivemos games como Frostpunk, que dentro dos confins do mercado trabalhou com temas não tão simples de serem resolvidos, e Civilization VI: Gathering Storm, que pôs em xeque a realidade do mundo e o aquecimento global. Passos pequenos, rasos, mas importantes em uma economia tão complicada e cheia de nuances com a monetização e a constante mudança para processos menos finalizados e mais “games como serviço”.

Generation Zero existe, portanto, em um limbo, por medode não querer tratar diversão em primeiro lugar, e por ser assim incapaz de – seja por motivos externos ou internos – elevar esse conceito ao máximo. Sinto que havia dois jogos, duas equipes, duas frentes entrando em constante choque sobre o que fazer com uma ambientação tão fantástica. E, nessa hora, a diversão – o mercado – falou mais alto.

Coletei meu último diário. Era um aviso para alguém sobre possível munição e um rifle em uma cabana no norte de uma ilha. Procurei noite e dia, evitei patrulhas, e nunca encontrei a cabana. Avistei um robô a alguns metros de distância, preparei para dar o disparo, hesitei e baixei o rifle. A minha história com Generation Zero havia acabado. Eu tinha concluído tudo que era possível; coletei, cataloguei toda a história daqueles residentes e a sua busca por uma possível salvação que nunca veio. Uma salvação que também poderia ter sido muito bem aplicada ao jogo da Avalanche.

Quanto mais eu penso no jogo, mais eu vejo as possíveis oportunidades perdidas. Quem sabe em um outro período da história dos games, quem sabe de uma empresa diferente, quem sabe sem a (não-)necessidade de um coop. Quem sabe… simplesmente deixando você mais livre para fazer o que bem entender, e não tornando assassinato a única forma de diálogo.

Generation Zero

Total - 5.5

5.5

De certa forma Generation Zero é único; um emaranhado de ideias, uma tentativa de não cair na rotina do que são jogos voltados para o apocalipse, na mesma medida em que ele tenta se inserir neles. É um peculiar exemplo de uma indústria disposta a desenvolver experiências “únicas”, mas só quando essas experiências possam ser de alguma maneira monetizadas. Um jogo que exala potencial, mas é amarrado e amordaçado pela sua própria necessidade de justificar a sua existência pela linguagem mais direta possível dos jogos: a da violência. Ele merecia mais, muito mais.